简介

正常来说探头有一个温度传感器,在样品(核磁管)的正下方。而样品腔内的温度靠的是发热和制冷来达到温度平衡(热电偶用于发热,和BCU用于制冷,其中通过气流量来达到温控效果)。然而这个温度传感器反应的是样品管正下方的温度,并不代表样品管内的温度;同时随着温度传感器老化,这个测试的数值也很难反应真实的温度。所以需要校准样品腔内的温度。

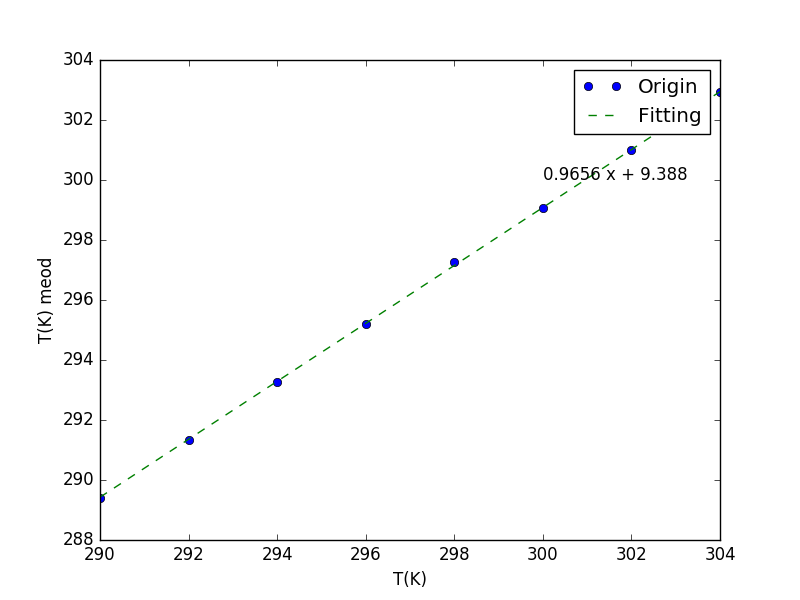

由于核磁系统温控调节是通过它自己本身的温度传感器检测的温度来控制热电偶、制冷单元和气流量。所以我们一般利用样品腔的温度和磁体的传感器温度的线性关系来校准。

对于如何检测样品腔的真实温度,目前我知道有两种方法,一种是用已知的化学位移差和温度的关系来校准。也就是您用别人测得的数据来校准您测试的数据。这种方法的好处就是简单,便捷,但是坏处就是不确定因素比较多;还有一种更加直接的方法就是把温度传感电偶放在核磁管,然后放到磁体中,直接检测核磁管中的温度传感器的电压。这种方法好处就直接,但是记得使用的温度传感器和导线都必须是非磁性,并且注意温度传感器不受磁场影响。其实正确的说,第一种方法应该是基于第二种方法得来的。

网上有很多关于核磁温度校准的参考物质NMR Temperature measurements

这里还有一份关于TopSpin3.1中的变温实验,也有温度校准,其中有一个特别强调的是这个校准参数仅适用于特定的BCU Power和Gas Flow。

对于cryoprobes还有一个问题就是强烈的辐射阻尼(radiation damping),导致波形有畸变并且展宽,即使用很短的脉冲宽度也很难消除这个问题。所以M. Findeisen、T. Brand 和S. Berger利用氘代methanol-d6作为参考样品来校准低温探头的样品腔温度1; 目前我们实验室的两个低温探头CPBBO和CPTCI的使用温度范围在0-80摄氏度,而这篇文章的校准温度范围282K-330K。

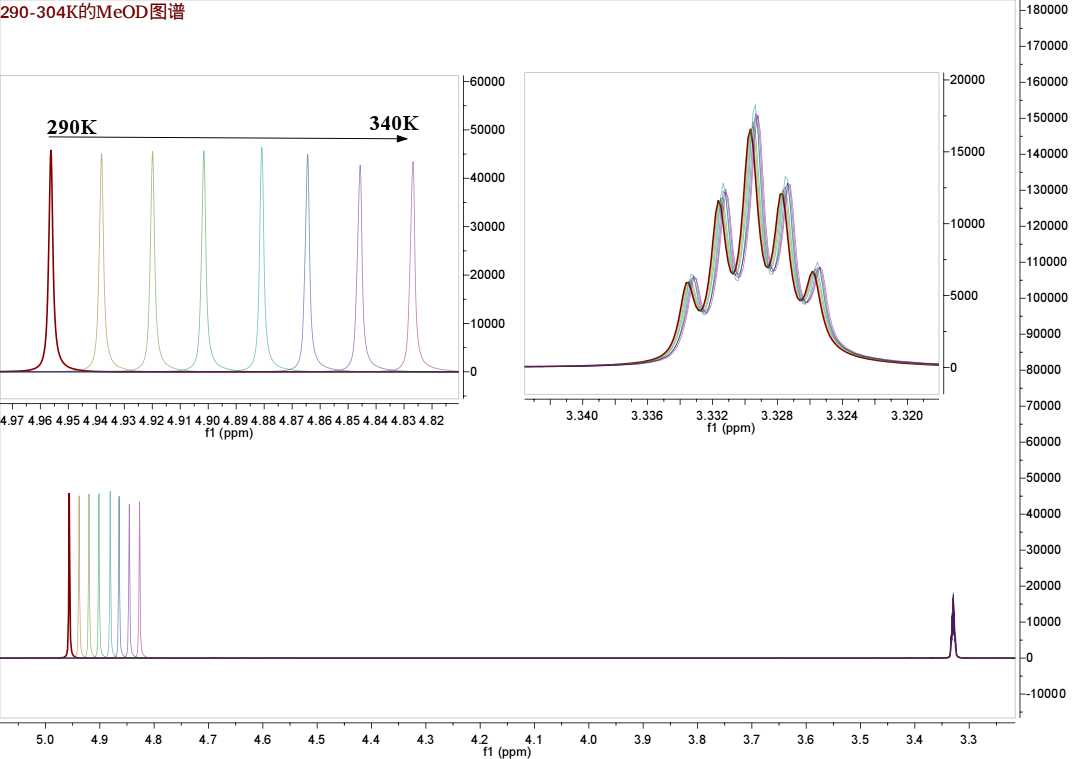

下面我是用Methanol-D6样品在我们实验室的850MHz+CPTCI+BCU/I做关于温度校准。

Acsend 850MHz/AVANCE III + CPTCI probe temperature calibrate

磁体的温控条件为:BCU Power(Medium), Target Gas(535 lph)

实验方法:样品量为500ul,5mm核磁管,样品放入磁体稳定20分钟,lock, atma,shim;每一次改变温度,等温度稳定以后还要等待10分钟,然后atma,shim。首先测试298K这个点,然后降温到290K,接着每上升2K测试一个点,到304K。然后降温到298K,再次测试298K这个点。

实验结果如下图:

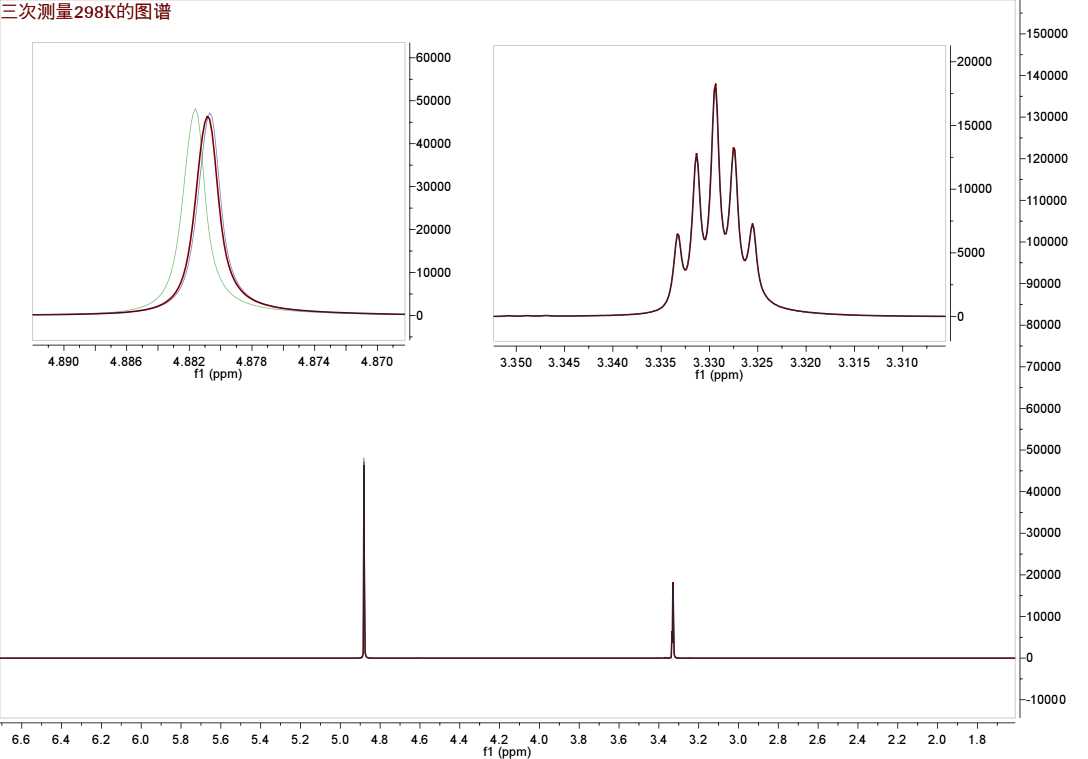

我分别在三次测量298K这个点,样品放进去20分钟测试,然后在等待10分钟,最后降温升温回到298K再次测量,如下图:

三次测量得到的Me位置都是2830.9Hz, 但是OH的位置分别为4149.9,4150.7,4150.0Hz,偏差在1Hz以内,通过计算得到的温度分别为297.37,297.27,297.36K,偏差在0.1K以内。至于Me化学位移没有变化可能和Lock有关系,但是OH的变化是由于温度的微小偏差吗?而且可以看出来从高温304K降下来等待10分钟偏差比较大,是否意味这10分钟稳定不够?

讨论

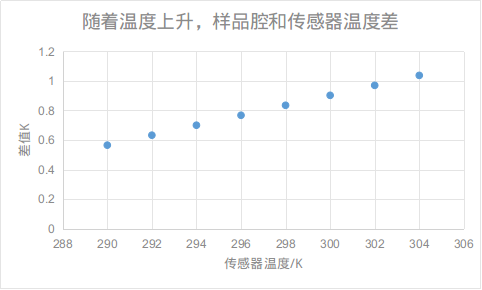

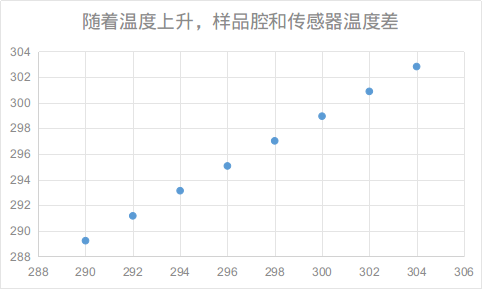

从298K到304K的校准温度变化可以看出来,样品腔的温度总是比温度传感器的温度低,而且每升高2K会使得它们的差距拉开0.06~0.07K,如下图所示:

为什么是这样子的呢?温度梯度吗?

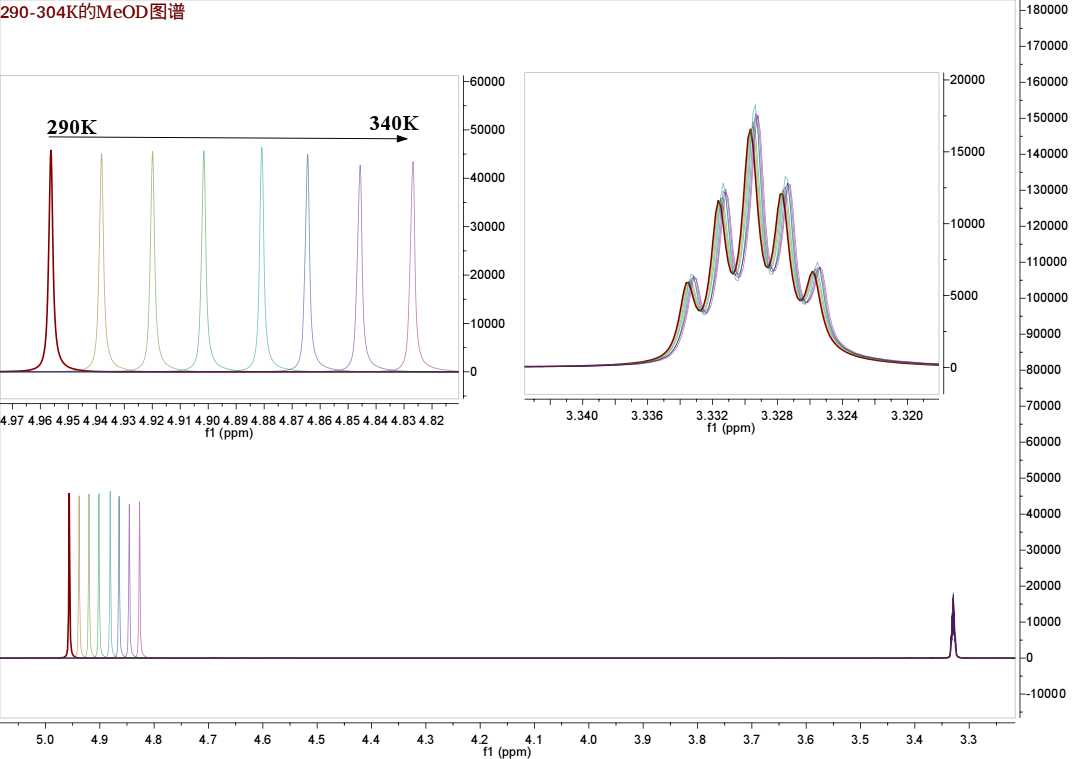

Acsend 600MHz/ AVANCE III + CPBBO probe temperature calibrate

磁体的温控条件为:BCU Power(Medium), Target Gas(535 lph)

实验方法:样品量为500ul,5mm核磁管,样品放入磁体稳定20分钟,lock, atma,shim;每一次改变温度,等温度稳定以后还要等待10分钟,然后atma,shim。首先测试298K这个点,然后降温到290K,接着每上升2K测试一个点,知道304K,然后降温到298K。

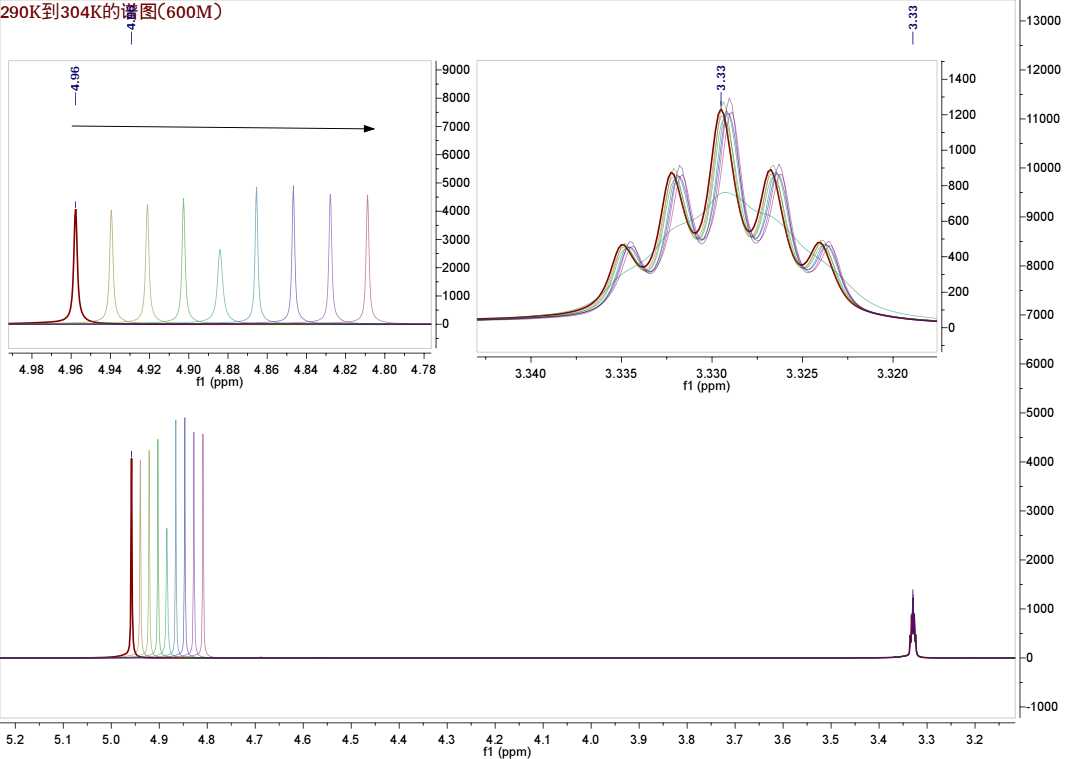

实验结果如下图:

讨论

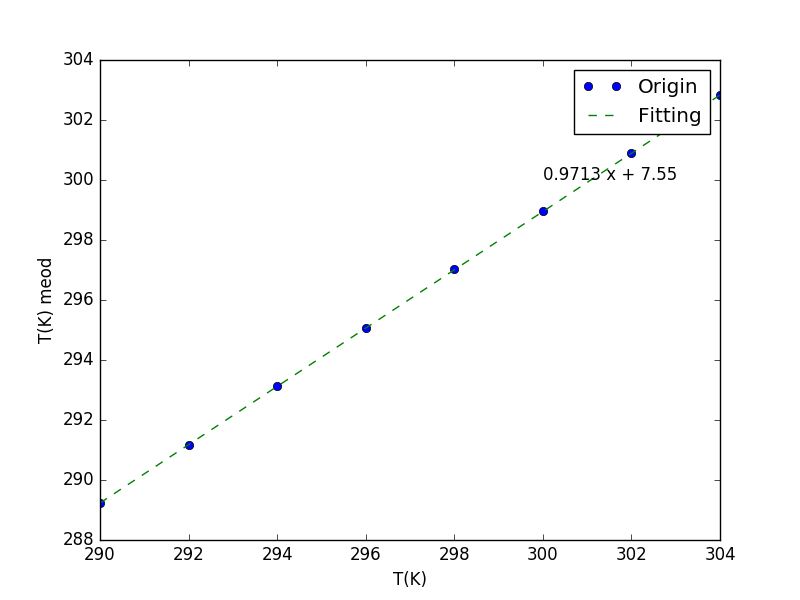

从298K到304K的校准温度变化可以看出来,样品腔的温度总是比温度传感器的温度低,如下图所示: